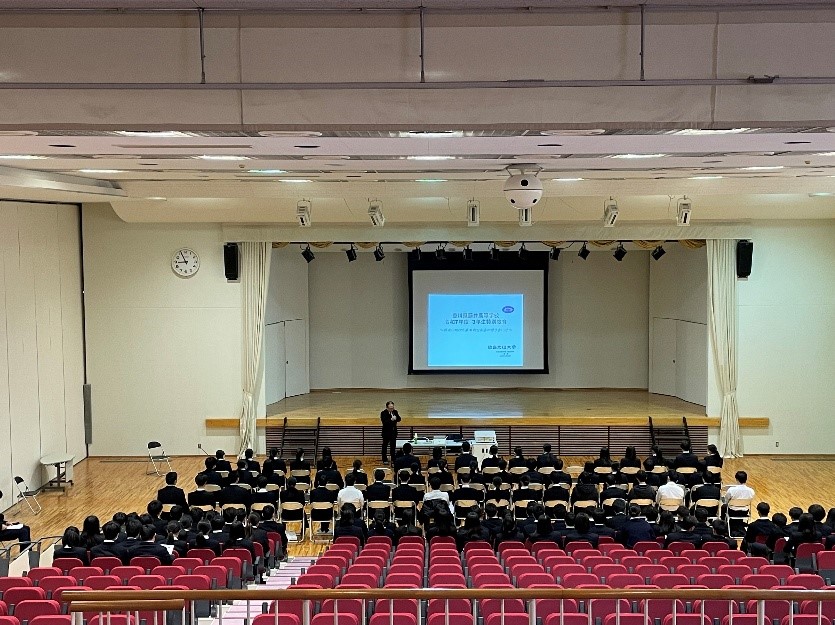

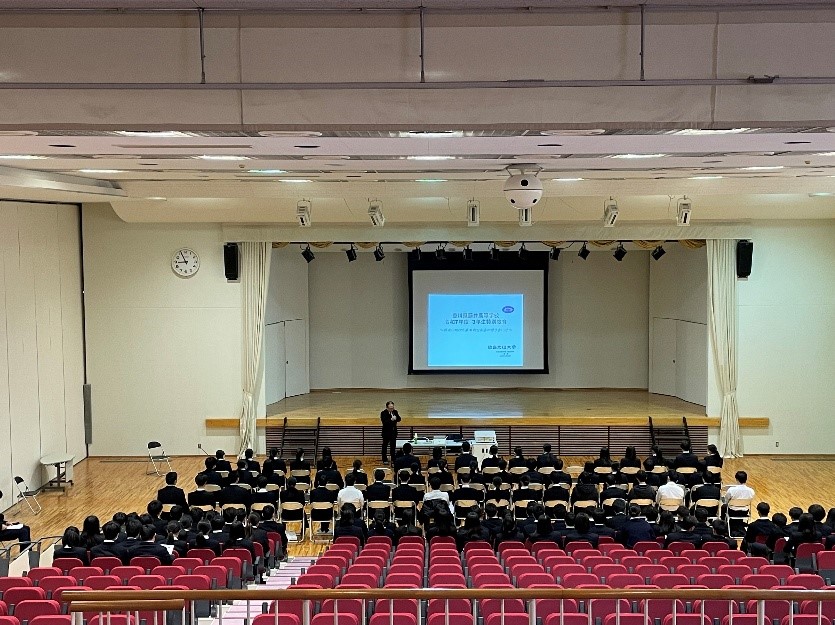

1月30日(金)、高校3年生全員を対象に本校ユリーカホールで特別教育が行われました。

高校3年生は2月1日より家庭学習期間に入るため、卒業後の進路決定、および、卒業後の新生活に向けた準備を始める上での心構えや注意点について再確認することを目的としています。

まず、徳島文理大学総合政策学部経営学科 上森教授を講師にお招きし、「将来に向けた基本的なお金の付き合い方」という特別講演をしていただきました。

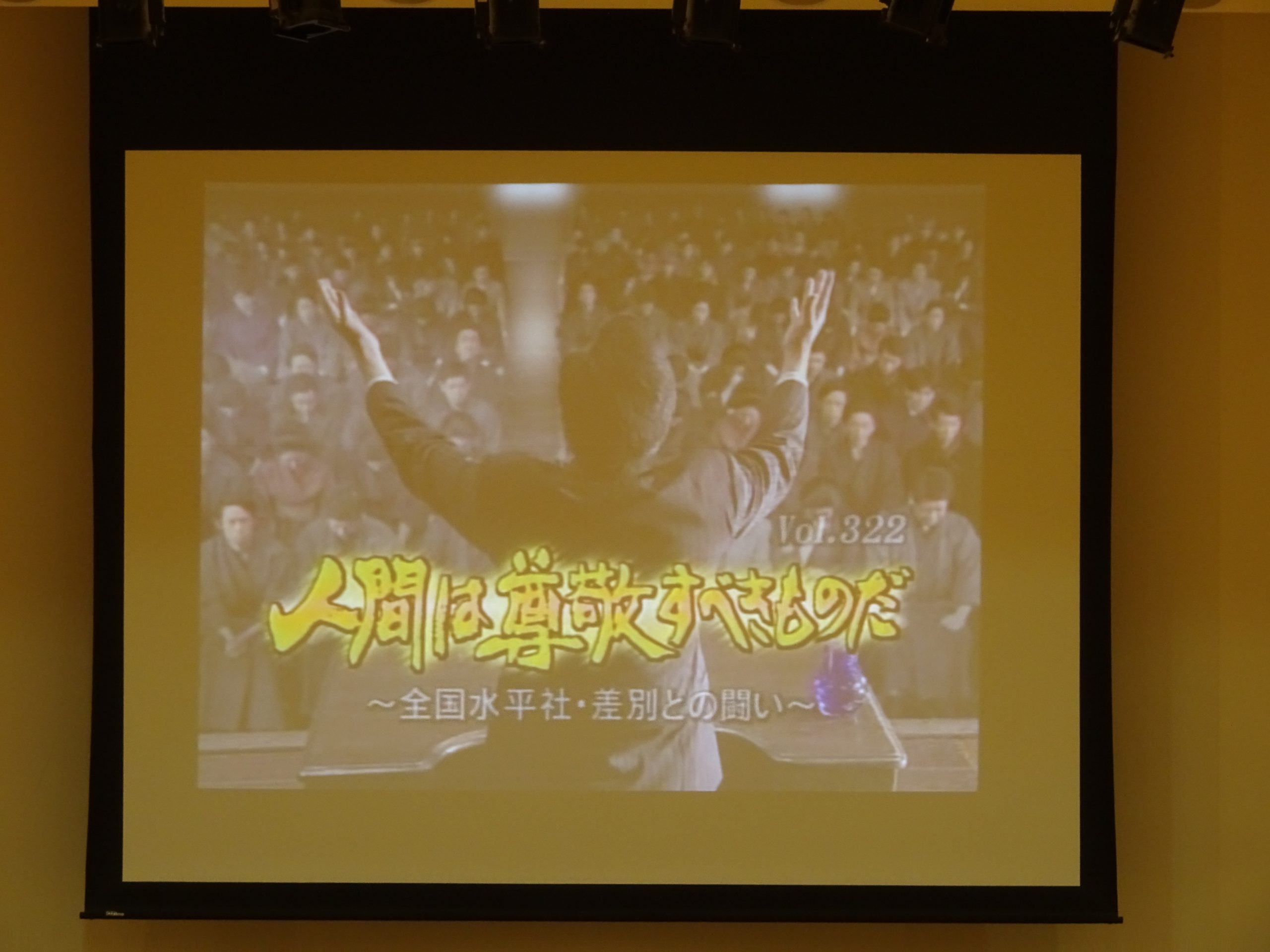

近年、キャッシュレス決済や電子マネーの普及に伴って、現金を扱う機会が少なくなってきています。日本でもPayPayなどのスマートフォンを使ったキャッシュレス決済が増えてきているため、利便性のみならず、その危険性について教えていただきました。

ただ、日本でのキャッシュレス普及率は43%で、韓国や中国など他国と比べるとまだまだ割合が低いそうです。日本では未だに現金主義が根強いという点が興味深いと感じました。また、最後のまとめのスライドにあった、「お金を『見える』化する」「キャッシュレス=便利+計画性がカギ」というお言葉が印象的でした。

続いて、ユリーカコースは各担任の先生方から、また、特別進学コース・グローバルコース・商業科は、学年団長、生徒指導主事、進路指導主事からの話がありました。

今回の特別教育を通して、家庭学習期間も藤井高校の生徒としての自覚を持ち、分別のある行動を心がけましょう。

また、受験を控えている生徒は、引き続き、志望校合格を目指して頑張っていきましょう。

最後になりますが、高校3年生の招集日は2月16日となっています。3年団一同、元気な顔が見られることを楽しみにしています。

(文責:高校教員)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)