ICTを活用した本校での公開授業を紹介していきます。

今回は、英語の「Program4 Interact(スリーヒントクイズ)」で活用しました。スリーヒントクイズは、あるものを3つの短文でヒント出して当てるというものです。

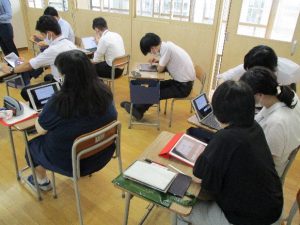

はじめに、前時に各班が作成したスリーヒントクイズの内容を改めて確認し、完成させました。

次に、各班が完成させたスリーヒントクイズを、iPadを見ながら、他の生徒にクイズを出しました。

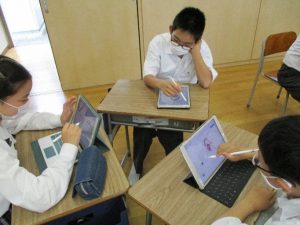

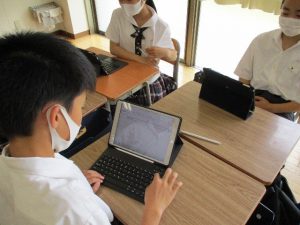

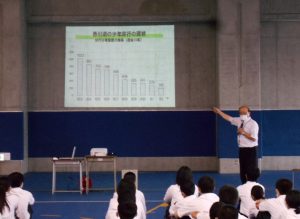

さらに、全班がクイズを出し合った後、教員が各班にお題を呈示して新しいスリーヒントクイズを作成しました。個人で文章を考えた後、班で話し合いながら、新しいクイズも完成させて発表しました。その間、教員は教員用iPadで生徒たちのiPadをモニタリングをし、進捗状況を確認しながら、授業を進めていました。

生徒たちは短文で相手に伝わるように、お題の特徴をネットで検索したり、iPadに何度も何度も書き直したり、教科書で単語を調べたりとICTと紙媒体を上手く使い分けて頑張っていました。

(文責:中学校教員)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)